目录

快速导航-

史论 | “世界”作为一种方法

史论 | “世界”作为一种方法

-

史论 | 论夏志清的中国古典小说史研究

史论 | 论夏志清的中国古典小说史研究

-

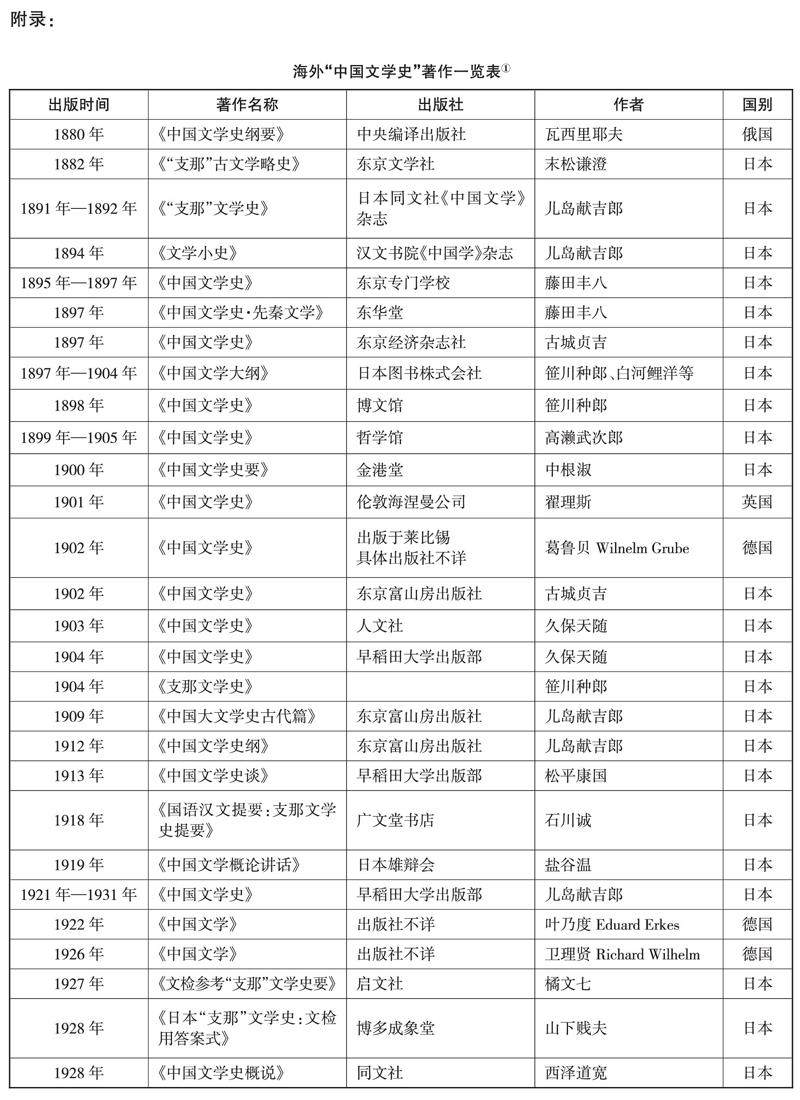

史论 | 海外“中国文学史”中的“少数民族文学”书写研究

史论 | 海外“中国文学史”中的“少数民族文学”书写研究

-

域外鲁迅研究 | “周树人”如何成为“鲁迅”

域外鲁迅研究 | “周树人”如何成为“鲁迅”

-

域外鲁迅研究 | 承袭与重复:云里风《狂奔》与鲁迅《过客》的互文性观照

域外鲁迅研究 | 承袭与重复:云里风《狂奔》与鲁迅《过客》的互文性观照

-

域外鲁迅研究 | 编织“关系之网”:后现代语境与代田智明的《故事新编》研究

域外鲁迅研究 | 编织“关系之网”:后现代语境与代田智明的《故事新编》研究

-

学者研究 | 整体性、第三元与经典性累积

学者研究 | 整体性、第三元与经典性累积

-

学者研究 | “第三元”的华文文学研究

学者研究 | “第三元”的华文文学研究

-

学者研究 | 黄万华学术年表

学者研究 | 黄万华学术年表

-

新移民文学研究 | 教育视域下华人移民家庭内的对峙与和解

新移民文学研究 | 教育视域下华人移民家庭内的对峙与和解

-

华裔文学研究 | 作为方法的“科幻”:以华裔美国科幻文学为中心

华裔文学研究 | 作为方法的“科幻”:以华裔美国科幻文学为中心

-

作家作品研究 | 逃逸的诗学:论黄锦树《大象死去的河边》中的马华主体性

作家作品研究 | 逃逸的诗学:论黄锦树《大象死去的河边》中的马华主体性

-

作家作品研究 | 流动与变易:《大围有个火锅店》食物书写中的旅居者身份认同探微

作家作品研究 | 流动与变易:《大围有个火锅店》食物书写中的旅居者身份认同探微

-

会议资讯 | 中国世界华文文学学会召开换届会议暨“全人类共同价值与世界华文文学发展”国际学术研讨会

会议资讯 | 中国世界华文文学学会召开换届会议暨“全人类共同价值与世界华文文学发展”国际学术研讨会

-

会议资讯 | 在跨文化和文明互鉴视野下研究华文文学叙事

会议资讯 | 在跨文化和文明互鉴视野下研究华文文学叙事

-

会议资讯 | 编后语

会议资讯 | 编后语

登录

登录